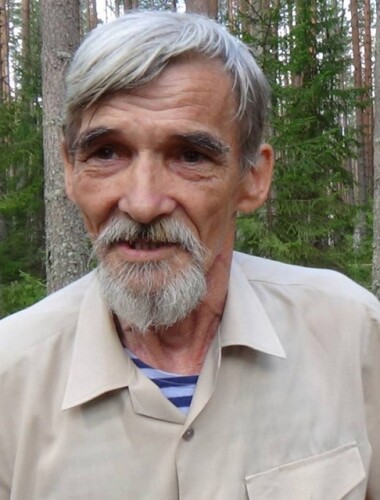

Юрий Дмитриев: «И такой то ли стон, то ли шелест ветра: и меня вспомни, и меня, и меня…»

Писатель Сергей Лебедев в сентябре прошлого года написал для Кольты эссе «Дмитриев» о труде и подвиге этого человека. Сейчас по просьбе редакции Лебедев отправился к Дмитриеву, только что освобожденному под подписку о невыезде, домой, в Петрозаводск. Разговор длился больше шести часов.

Я был в этой комнате осенью. Казалось, она пустует уже годы, пустота эта уже настоявшаяся, застарелая. Источник, эпицентр ее, был под столом, там, где стоял системный блок компьютера, изъятый следователями; небольшой провал, к которому вели отсоединенные, ненужные провода.

Теперь на столе стоит новый системник. Часто, настойчиво трезвонит телефон: восстанавливаются связи, возвращаются голоса друзей. Звонит Юрий Бродский, исследователь Соловков, чью книгу о скорбной истории первого острова архипелага ГУЛАГ проверяют на экстремизм. Один Юрий говорит другому Юрию, что поддержит его всеми силами; равно не случайны и дружба двух этих людей, и их преследования.

По дому ходит кошка Даша; мяучит, словно тревожится, подходит к двери; кажется, она еще чувствует тюремный запах, тюремность, которую не ощущают люди, потому что Юрий Дмитриев весел, готов говорить, будто и не было года в заключении. Но за этим — тихая трагедия разлуки: дочь Наташа далеко, им нельзя ни видеться, ни говорить. Она — там, в солнечном лете 2016-го: тогда Дмитриев взял в экспедицию на Соловки камеру, снимал Секирную гору, от одного названия которой, от заостренного палаческим полумесяцем Р, обмирает дух; поиски, заросшие лесные дороги, пробные шурфы — и дочь, радостную, счастливую.

Дальше, за этими кадрами, выпавший год, разрыв; год, когда Дмитриев не снимает сам — снимают его в коридоре суда, в наручниках.

Дмитриев ставит все новые диски — и мы погружаемся в прошлое, как в раскоп. В этих тысячах безыскусных, но по-следовательски цепких фото — объем пространства, объем поисков. Лес-лес-лес-яма — снят дерн — камни-песок-черепа…

Он словно хочет восстановить связь времени, связь судьбы, встать на прежний след. И курит, курит «Беломор». А я смотрю в лес на экране; мелькают кусты, лопата втыкается в землю, и невидимый Дмитриев говорит помощнику:

— Если что-то увидишь, не испугаешься? Нет? Ну, давай!

Мы начинаем интервью.

— Как вы вообще пришли к этой теме? Что привело? Был ли какой-то особенный момент узнавания собственной судьбы, когда вы поняли — всё, это мое, мой долг, история, сюжет моей жизни?

— В детстве на эту тему вообще разговоров не было. Только в девяносто первом году мы шли с папой, и он рассказал, что его отца уморили в местах лишения свободы. А раньше… Где дедушка? Умер в сорок втором году. Холодно было, голодно, война была. У матушки тоже дед Беломорканал рыл, в тридцать втором году помер. Но это уже потом узналось.

И все же меня с самого детства к этому вели.

— Можно про это ощущение подробнее?

— Понимаешь, вот я прошу, чтобы национальные диаспоры ставили памятники в Сандармохе. А сам думаю: может, я таким образом корни свои ищу? Я ведь не знаю, откуда я взялся. Настоящих своих родителей ведь я не знаю, до полутора лет воспитывался сам. Приемный отец — сибиряк, фронтовик. После войны приехал в Петрозаводск. И мама с ее сестрами из Вологды, тоже здесь оказались. А вот у них после войны детишек не получалось, они меня взяли. В 57-м году. Каждый день, когда я молюсь, я их поминаю.

Поэтому я с вниманием и любовью отношусь к любому народу. Наверное, на каком-то подсознательном уровне я своих ищу. Я понимаю, что когда-то какая-то обезьяна взяла в руку палку, но это все-таки далековато. Мне хочется знать, какая культура питала моих предков. И, наверное, не случайно многие национальности считают меня за своего. Когда я прихожу и говорю: давайте поставим памятник тем же украинцам, полякам, белорусам, чеченцам, татарам — ко мне прислушиваются. Некоторые чуть пораньше отзываются, некоторые чуть попозже. Но обязательно отзываются.

— Вы с ранних лет помните этот поиск себя — в разных культурах?

— Нет. Это пришло позже. Позже. Я узнал, что я — неродной сын, где-то лет в четырнадцать… Но все мои детские занятия как бы готовили меня, снаряжали. Я еще в школу не ходил, а уже стрелял из всего, из чего можно стрелять мальчишке, потом ездил на мотоцикле, занимался спортом, туризмом, в армии служил в таких хитрых войсках, что это тоже пригодилось. В школе любил историю, географию, литературу, сочинения были всегда на пятерку. Мозги в литературном плане всегда работали. Усидчивость — от отца, и от него же слова: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Все это меня вывело на нынешнюю дорогу, и я понимаю, что уже не свернуть. Иду потихонечку.

Только два вопроса осталось: я еще занимался греблей на байдарке и фехтованием. Вот это пока еще не пригодилось (смеется).

— Когда и как вы с репрессиями впрямую столкнулись?

— Восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый год, когда в Бесовце обнаружились массовые захоронения. Случайно при земляных работах наткнулись на костные останки с признаками насильственной смерти. А я был тогда помощником народного депутата СССР Михаила Зенько. И район наш. Поехали, там куча народу, прокуратура, милиция… И все друг друга спрашивают: ну и чего будем с этим делать? Уже предлагают: давайте их тут обратно и зароем.

А я остро так чувствовал, что надо их похоронить достойно. Кто этим будет заниматься? Все опять друг на друга смотрят. Это не наша задача, не наша, не наша… Я говорю: ладно. И мы с прокуратурой, с КГБ, с судмедэкспертами работали. Тогда я многому научился. Но повторюсь: меня интересовало только захоронение. Через два года, до путча еще, прокуратурой была выдана справка. Мы определили, где будем хоронить — на старом городском кладбище, потому что там их родные и близкие лежат. Гробы везли на открытых машинах, а люди шли следом, процессия растянулась на километр.

Потом нашли еще в одном месте несколько останков, все по случайности, я туда ездил, их собирал, хоронил. Тогда многие уже искали родных, но каждый приходил только со своим вопросом, со своей бедой.

А у меня новый начальник был, депутат Верховного Совета, а потом и Думы Иван Чухин. Он и говорит: давай сделаем Книгу памяти.

Сначала я просто листал дела, по сотне штук в день приносят, сотню карточек отработать нужно, я уже знал, в каких местах дела могут быть нужные сведения… Даже вникать в это не было возможности. А потом сказал себе: притормози. Пусть это будет не месяц, не два, а год, но ты должен для себя многое уяснить. Начал читать разбирательства военных трибуналов, когда людей реабилитировали, как это происходило, узнал про то, как расстрелы происходили…

И появилась идея, как именно книгу нужно делать. Ведь в деревнях-то все знали: а, Петра вчера забрали, ах он, вражина! Петра реабилитировали через тридцать лет, а об этом знали только родственники. Поэтому книга не по алфавиту выстроена, основа — место жительства на момент ареста. Откуда их забирали. С каждой деревни или одного, или двух, или трех. Для того чтобы почувствовать масштаб трагедии, я над каждой деревней указывал количество жителей. Сколько на тот момент было.

Вот, например, сто сорок человек в деревне. Из ста сорока — раз, два… десять. Каждый пятнадцатый, каждый четырнадцатый. И так везде. Вот тут тридцать семь жителей — трое…

Меня многие упрекали, что книга построена не по алфавиту, а по территориальному принципу. Так бы пролистал быстренько, нашел… Я говорю: нет, милый, быстренько не получится. Если ты не знаешь, откуда его взяли, откуда его корни растут — твои корни, ты три раза книжку прочитаешь, меня обматеришь, но ты уже не забудешь, откуда ты родом.

Когда я заканчивал эту книгу, я знал, что у нас в архиве МВД есть сведения о спецпереселенцах, о крестьянах, которых сюда загнали. И понял, что надо бы еще и их вернуть из небытия.

— А как случился переход от архивной работы к полевым поискам?

— Ну, первый опыт полевой работы был в самом начале, в восемьдесят восьмом. Строение человеческого скелета я знаю, остеологию успел в медучилище поучить… Я же говорю, мне давали всего немножко, но ровно столько, сколько мне в жизни надо будет. Потом, в 1997 году, по весне встретились с Ириной Флиге и Вениамином Иофе, они предложили выехать в Медвежьегорск, там этап соловецкий поискать, а я по своим актам уже знал, что в районе Медгоры много народу расстреляно… А лесом меня не испугаешь, это мой дом.

— А важно, что это ваше родное место, что вы отсюда? Что вы ищете на своей земле? Не где-то далеко? Что эта земля от порога дома начинается?

— Не так, наверное. Я думаю, что с моими нынешними познаниями я мог бы пригодиться в качестве землекопа в любой точке земного шара. Я по тому, как покойники лежат, как устроено захоронение, могу воссоздать картину последнего дня. Может, там какая-то специфика и есть, но это не суть важно…

— А есть ли у вас какой-то поисковый метод? Ведь любые поиски — это все игра в горячо-холодно… Приметы, признаки?

— У меня целый доклад был написан на эту тему — методы определения и поиска, чего-то еще, я сейчас не помню… Как-то хитро я его назвал. Во-первых, это работа в архивах: может, где-то какие-то сведения промелькнут. Во-вторых, когда приезжаешь на место, надо работать с людьми. Ребята, а куда у вас народ не ходит? Ну, за грибами вы ходите, где у вас грибов больше? Там, там, там. А куда не ходите? Ну, туда, туда, туда. А что там? Что, грибов нет? Да грибы есть… Но что-то не ходится в ту сторону. То есть на подсознательном уровне, с тех еще времен, через бабушку с дедушкой, через папу-маму передается, что туда ходить не надо. Пусть там есть грибы, но что-то место нехорошее. Естественно, такие вот нехорошие места в первую очередь проверяешь. А потом уже глаз, что называется, видит. То, что другие не замечают… Может, и замечают. Но интерпретировать, соотнести мысленно с тем, что внизу, не могут.

— Тому, кто умеет искать, часто приписывают сверхъестественные способности, это еще живо в фольклоре: фарт, удача… Чувствуете ли вы какое-то водительство в этом смысле?

— Мною не очень любимый поэт Маяковский говорил: изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. То же самое. Иногда ноги до самой задницы стопчешь в прямом смысле этого слова.

Начинаешь с точки, потом расширяешь область поисков. Ходишь, ходишь… Я однажды за день две пары башмаков стер. Там, где 165-й канал несчастный, на котором заключенные трудились зимой тридцать второго — тридцать третьего года. Там взорванный камень. Наждак.

— Абразив такой.

— Да. И вот идешь, приходишь домой — что-то подошвы горят. Смотришь — а там в башмаке дыра. И собака прихрамывает, за ней кровавые следы. Две пары обуви за один день сносил. И кроссовки, и резиновые сапоги. Ну ничего, ходишь, ищешь…

— А когда нашли Сандармох, поняли, что это — оно. Первое, самое глубокое чувство — оно какое было?

— Радости такой, что нашли, не было. Куда ни посмотришь — ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки, ямки… И начинаешь ощущать глубину трагедии. Сколько же здесь оборвано человеческих жизней. Радости — никакой. Радость — или, вернее, чувство какого-то удовлетворения — появилась, когда там возник мемориал и туда стали приходить люди. И ты видишь, что им это надо. Им это надо.

— А как вообще придумался Сандармох? У нас же как делают — мемориал, один памятник. Как придумалось, что там будет лес памятников? Что каждый будет ставить свое? И памятники не будут друг с другом спорить?

— А о чем там спорить? Сандармох — наша общая память, общая боль. У каждого человека обязательно должна быть своя могила. И каждый из нас — часть какого-то рода, народа. Каждому должна быть отслужена заупокойная молитва по вере его предков, раз мы так устроены. И меня нисколько не смущает, что рядом с православным крестом стоит католический, рядом мусульманские символы, еврейские… Там люди похоронены 60 национальностей, 11 исповедальных конфессий, это я уже по документам установил. И я хочу, чтобы любой, кто туда приехал, мог увидеть памятный знак своего народа. Народа! А не населения, им управлять легко: кнут, пряник или штыками в спину — оно куда хочешь пойдет…

«Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Экклезиаст, глава 8, стих 11. Вот мое отношение к Сандармоху. Одни не страшатся, а другим там пришлось лечь.

— Там, в Сандармохе, среди черничников и сосен, — не только тени жертв. Там и тени тех, кто все это совершал. Что вы думаете о них — о тех, чьи преступления расследуете? Они должны быть названы?

— Я не призываю никого ни к какому обличению. Господь говорил простить. Буквально недавно, в Сербского… Мне много передач приносили. Столько, сколько я не мог съесть. А в соседнем изоляторе был… душегуб такой. И я попросил санитарку ему передать. Она: это же убивец! А я что… Господь на кресте помиловал убийцу и сказал, что он будет в царствии Его. Поэтому… Тяжко мне. Я не могу взять на себя роль Христа и кого-то прощать, а кого-то нет. И те, кто в Сандармохе убивал… Руки бы я им не подал, а может, еще и морду набил бы. Там, например, лежат в том числе и люди, которые привели нашу страну к катастрофе. Там есть такой Шкловский (Григорий Львович Шкловский. — С.Л.), у которого Ленин в Цюрихе с руки питался и прочие будущие члены ВЦИКа, Политбюро. Он в Сандармохе расстрелян. Приезжали, кстати, его родственники, спрашивали, знаю ли я, кто он такой. Ну что, им морду бить за дедушку? Лежит там еще одна барышня, которая вместе с Белой Куном и Розалией Землячкой в Крыму лично народу перестреляла… больше, наверное, чем в Сандармохе. Но она тоже там. И тоже внесена в мой поминальный список.

Мне главное — назвать имя. А уж потом история все расставит по своим местам. Каждый из нас — сын или дочь своего народа. И сам народ будет решать, гордиться этим человеком или стыдиться его.

— Если бы у вас были возможности в масштабе страны — что первое вы бы сделали из НЕсделанного?

— Нужно обнаружение всех мест расстрелов и захоронений. Чтобы были не только книги. Человек должен куда-то приехать, увидеть крест, понять, почувствовать — это здесь.

Как получилось в Карелии? Есть кладбища, и уже даже самые рьяные коммунисты не говорят, что репрессий не было. Назад уже не откатишь, не спрячешь. Тут как в исследовательской работе: факты должны быть подтверждены. Вот решение Политбюро о начале репрессий, вот, в качестве продолжения, решение карельской «тройки», а вот могилы. Вся цепочка обнаружена, показана.

А еще я бы, наверное, — одновременно с Книгами памяти — опубликовал все решения о реабилитации. Отдельной серией книг.

— Последний год — как он повлиял на ваше понимание вашей же работы?

— Наверное, лучше я прочувствовал жизнь своих литературных героев. Тех людей, чью память я восстанавливаю, о которых я пекусь. Там те же стены, полы, коридоры, решетки…

— В письме Наталье Ключаревой вы рассказывали, что находитесь в камере, где сидел один из тех, чью жизнь вы расследовали.

— Да. Я глубже почувствовал их мысли, когда они там сидели, несправедливость обвинения, тоску по родным, по работе. Все то же самое. Только все это теперь прошло не просто через голову, а изнутри. Будем считать, что это творческий отпуск. Маленькая творческая экспедиция. В которой много бегать не надо, копать не надо, но надо покопаться в себе.

— А вам самому не бывает страшно? Это же не честные могилы, куда положили человека, прожившего жизнь, умершего на постели… Там же бездна ужаса и боли. С этим соприкасаться не страшно?

— Да нет, наверное… Я не могу сказать, что я какой-то похоронных дел мастер, но я понимаю — и, в принципе, они ощущают это, — что мое вторжение в их вечный покой — не из праздного любопытства. Я ведь не вскрываю все могилы и вскрываю не потому, что мне интересно посмотреть, как они там лежат (я это хорошо представляю). Моя задача — убедить власти, что это захоронение репрессированных. И с чисто религиозной стороны — из этих ям непонятных сделать клад-би-ще. То место, куда люди приходят по-ми-нать.

— Вы сказали: вечный покой. А как вы думаете: вечный покой без того, чтобы эта дикая яма стала кладбищем, — он возможен?

— Было в Сандармохе одно такое место… Бесстрашным меня назвать, наверное, слишком… Ну, скажем так, не мнительный я человек. Я ходил там, много народу было, лес убирали, прокуратура работала, ФСБ. Идешь от группы к группе, участок большой, гектаров шесть. И вот у одной ямки неприметной чувствую: подгибаются колени. Падаю и понимаю, что встать не могу, гнет что-то, волосы дыбом. Отползаю потихоньку. Ушло. Я обратно — а меня опять пригибает. Думаю: ну ладно, может, споткнулся неудачно, мышцы потянул. На следующий день у той же ямки — опять. Начинаю анализировать: что это вдруг? И абсолютно спокойно в мозгах появляется мысль: тут либо великий святой, либо великий грешник. У нас там уже батюшка приехал, я его привел, говорю: отслужи. А чего? Я говорю: не знаю. Батюшка отслужил, но не отпустило. Ну, в Сандармох много народу приезжает. Я многих священников туда приводил. И, наверное, через год встретил нескольких монахов грузинских. Привел. Читайте, говорю, по вашей вере, на языке ваших предков. Они отчитали, отпели — и отпустило.

Вот хочешь — верь, хочешь — не верь.

Или опять-таки на Барсучьей горе… Когда первую могилу вскрыл. В моем дежурном сундучке нашлась церковная свеча. Поставил крест на могиле, стал молиться: помяни, Господи. И такой то ли стон, то ли шелест ветра: и меня вспомни, и меня, и меня… Со всего, со всего леса.